La liberté d’expression, l’anonymat sur les réseaux sociaux, le respect de la vie privée, sont au cœur de l’actualité. De l’Australie au Royaume-Uni, la volonté des gouvernements de contrôler les réseaux sociaux se fait de plus en plus grande. Alors qu’au niveau européen le débat autour de la proposition de loi « Chat Control » s’intensifie, un rapport explosif rédigé par des journalistes de Civilization Works nous apprend que la France est en première ligne dans la mise en place d’un système de censure du web et de l’information.

Un article par Le Média Libre.

La France, un pays lourdement endetté, dont les experts en IA et autres talents quittent le navire, mais qui sait museler l’information avec une subtilité inégalée. Ou comment les gouvernements successifs des dernières années ont créé un véritable complexe industriel de la censure.

2022, Elon Musk rachète Twitter et décide d’ouvrir les archives internes de la plateforme à un petit groupe de journalistes indépendants, tels que Matt Taibbi, Bari Weiss et Michael Shellenberger. Ce projet, connu sous le nom de Twitter Files, visait à révéler les coulisses de la modération sur le réseau social.

Ces documents ont mis en lumière qu’aux États-Unis, sous l’administration Joe Biden, Twitter entretenait une collaboration étroite avec le FBI, plusieurs agences de renseignement, et des ONG financées par l’État. L’objectif de ce réseau était de cibler et censurer des voix conservatrices. Comme l’a illustré la suppression de l’article du New York Post sur Hunter Biden, survenue peu avant l’élection présidentielle américaine de 2020.

Michael Shellenberger a baptisé ce système le « Censorship Industrial Complex », un dispositif dans lequel gouvernements, ONG et géants de la tech coopèrent pour contrôler le débat public en ligne.

La France, pionnière du modèle de censure

Le 3 septembre 2025, Pascal Clérotte et Thomas Fazi publient via Civilization Works, un rapport surnommé Twitter Files France. Ce rapport démontre que la France a été précurseur dans la création d’un cadre institutionnel sophistiqué de censure. Un cadre qui a ensuite inspiré l’Union européenne et servi de base au Digital Services Act (DSA).

En France, l’État ne censure pas directement : il délègue cette mission à des ONG et « fact-checkers » subventionnés. Ces acteurs ont des pouvoirs étendus, notamment :

- attaquer en justice les plateformes numériques,

- demander la levée de l’anonymat des utilisateurs,

- exiger la suppression de contenus jugés « haineux » ou « dangereux »,

- influencer la modération algorithmique des réseaux sociaux

Ce modèle repose sur un socle ancien : depuis la loi Pleven de 1972, certaines associations peuvent porter plainte au nom de l’intérêt général pour des propos publics.

L’explosion des réseaux sociaux a rendu le contrôle de l’information par le gouvernement plus complexe. L’État français, qui avait longtemps dominé la presse traditionnelle, a vu ce monopole menacé.

En effet, la presse française reste massivement subventionnée, parfois jusqu’à un tiers de ses revenus. Elle est dominée par de grands groupes proches de l’État, et l’ARCOM, autorité de régulation, joue un rôle clé dans la surveillance des médias. Bien loin d’être un contrepouvoir, les médias traditionnels jouent plutôt les faires valoir du gouvernement et poussent l’agenda officiel, comme on a pu le voir durant l’épisode de la pandémie de Covid.

Mais l’arrivée des réseaux sociaux a supprimé les barrières traditionnelles à la diffusion de l’information, bouleversant le système établi. Le citoyen n’est plus seulement un spectateur de l’information, il devient une partie prenante voire un créateur d’informations.

Après la victoire de Donald Trump en 2016 et les débats sur l’ingérence russe, les élites politiques françaises ont pris conscience que les réseaux sociaux pouvaient déstabiliser des régimes établis, tout comme ils avaient joué un rôle décisif dans les révolutions du Printemps arabe.

Ce constat a déclenché une vague de lois liberticides, présentées comme des mesures pour « protéger la société » contre la haine et la désinformation.

Un moment charnière : l’automne 2020

L’automne 2020 marque un tournant décisif pour les États-Unis et la France.

Aux États-Unis, Twitter bloque l’article du New York Post sur Hunter Biden. Aussitôt, le débat sur la neutralité des plateformes et la modération explose.

En France une série d’événements révèle la volonté du gouvernement de renforcer son contrôle sur les réseaux sociaux.

Macron et Jack Dorsey : un contact secret

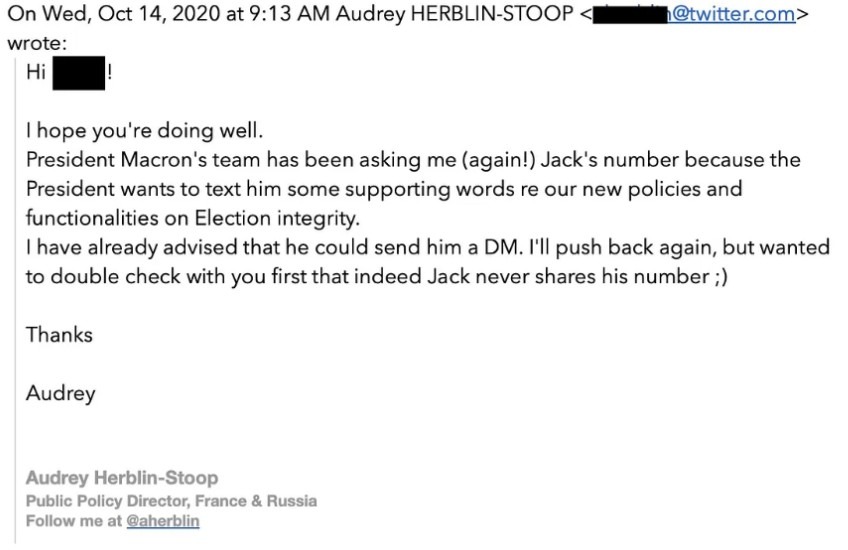

Le 14 octobre 2020, au plus fort de la campagne présidentielle américaine, Emmanuel Macron tente de contacter directement Jack Dorsey, alors PDG de Twitter. Son intermédiaire, Mohamed Adjène Tajette, conseiller numérique, est chargé d’établir ce contact. L’objectif officiel est de féliciter Twitter pour ses efforts en matière « d’intégrité électorale ». Mais l’objectif réel est d’établir un canal direct d’influence avec Dorsey, au moment où Twitter censurait déjà l’article sur Hunter Biden.

Les échanges internes de Twitter montrent que l’équipe de Macron insistait pour obtenir un SMS personnel. Il refusait un simple message via Twitter ou email, cherchant une connexion privée.

Les équipes de Twitter France rappellent alors que Dorsey ne partage jamais son numéro, même avec des chefs d’État. Comme alternative, elles suggèrent des échanges via Signal ou Telegram. Cette insistance de Macron illustre une volonté claire d’influencer la modération mondiale, alors que Twitter était au centre d’un scandale international.

La loi Avia et la pression judiciaire

En 2020, la loi Avia est proposée pour obliger les plateformes à supprimer en 24 heures les contenus dits “haineux”, sous peine de lourdes sanctions financières. Cependant, en juin 2020 le Conseil constitutionnel censure partiellement cette loi, la jugeant contraire à la liberté d’expression.

Malgré ce revers, des ONG proches de l’État, telles que la LICRA, SOS Racisme ou l’UEJF, poursuivent Twitter en justice pour insuffisance de modération. En s’appuyant sur la loi Pleven, elles peuvent :

- exiger des données internes,

- réclamer la suspension massive de comptes,

- et même forcer l’accès aux algorithmes de Twitter.

Twitter parle alors d’une véritable « guerre juridique » (lawfare), parfaitement coordonnée avec le calendrier législatif pour soutenir des lois comme la loi Avia.

Le Fonds Marianne : financer la censure

En novembre 2020, peu après la tentative de contact avec Dorsey, le gouvernement lance le Fonds Marianne, mis en place par Marlène Schiappa alors ministre déléguée chargée de la Citoyenneté dans le gouvernement Jean Castex.

Officiellement, ce fonds a pour mission de lutter contre la radicalisation et de financer des campagnes contre la désinformation et le séparatisme.

En réalité, selon les Twitter Files France, ce fonds agit comme un bras financier – nous parlons ici de subventions pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros – destiné à soutenir des ONG et associations alignées avec la stratégie gouvernementale, consolidant ainsi le système de censure indirecte.

VIGINUM : l’État prend la main

En juillet 2021, Emmanuel Macron lance VIGINUM, acronyme de Service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Officiellement, sa mission est de détecter et contrer les ingérences étrangères sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, son rôle réel est de collecter des données massives, identifier et neutraliser les discours dissidents, et de collaborer avec des agences européennes et l’OTAN sur la « lutte contre la désinformation ».

En 2025, Macron évoque même le concept de « sécurité cognitive », qui vise à élargir la sécurité nationale à l’esprit et aux opinions des citoyens.

VIGINUM a été accusé d’avoir joué un rôle dans l’annulation controversée des élections roumaines de 2024, en invoquant – sans preuves solides – une manipulation via TikTok.

Affaires judiciaires emblématiques

Plusieurs affaires illustrent la stratégie française pour intimider ou contraindre les plateformes numériques.

2022 : Procès contre Damien Viel (Twitter France)

Damien Viel, alors PDG de Twitter France, est poursuivi pour non-conformité à une injonction judiciaire et complicité de diffamation. Bien qu’il n’ait pas accès aux données utilisateurs, conservées en Irlande, il est visé pour faire pression sur l’entreprise. → Il sera finalement acquitté, mais l’affaire a un fort effet dissuasif.

2024 : Arrestation de Pavel Durov, fondateur de Telegram

Officiellement, Durov est accusé de complicité dans des trafics et de refus de coopérer avec les autorités. Officieusement, il s’agissait de pousser Telegram à fournir un accès aux communications chiffrées, utilisées notamment par des responsables politiques français.

2025 : Enquête pénale contre Elon Musk et X

Musk est accusé de manipulation algorithmique favorisant la diffusion de contenus dits « haineux ». Il risque une inculpation s’il se rend en France.

Le Digital Services Act et la censure européenne

Le Digital Services Act (DSA), entré en vigueur en 2024, s’inspire directement du modèle français.

Il impose aux plateformes de supprimer rapidement les contenus signalés, de publier des informations sur leurs algorithmes, et prévoit des amendes allant jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial.

Ce dispositif pourrait forcer des entreprises américaines à censurer des utilisateurs américains, créant une potentielle crise diplomatique avec l’administration américaine. Thierry Breton, alors commissaire européen, a même menacé Elon Musk après son interview avec Donald Trump sur X.

Le rapport de Civilization Works dévoile les ambitions futures du gouvernement français : instaurer la suppression totale de l’anonymat en ligne et développer une censure anticipée et automatisée, une véritable pré-censure.

Loi SREN (2024)

Cette loi transpose le DSA en droit français et ajoute des mesures spécifiques, notamment :

- la lutte contre les deepfakes,

- la vérification obligatoire de l’âge pour les sites pornographiques,

- et la création d’un « contre-algorithme national » visant à corriger les biais supposés des plateformes privées.

Projet Chat Control

Ce projet vise à scanner tous les contenus chiffrés, ce qui représente une menace majeure pour la vie privée et la liberté d’expression des citoyens européens. Voir notre précédent article sur le sujet.

Conclusion

Les Twitter Files France révèlent que la France a conçu un modèle sophistiqué de censure numérique, désormais exporté via l’Union européenne.

Ce système repose sur une alliance entre :

- des associations qui agissent comme relais judiciaires en échange de subventions,

- des financements publics pour orienter le débat,

- la régulation centralisée des médias via l’ARCOM,

- la surveillance directe assurée par VIGINUM,

- des lois répressives telles que le DSA et la loi SREN.

Soi-disant pensé pour protéger la société contre la haine et la désinformation, ce dispositif risque de transformer la liberté d’expression en privilège conditionnel, réservé à ceux qui adhèrent aux narratifs officiels.

Ce que révèle les Twitter Files France, c’est l’émergence d’un cartel de la censure, à la frontière entre État, entreprises privées et organisations parapubliques.

L’avenir de la liberté numérique pourrait bien se jouer en Europe.